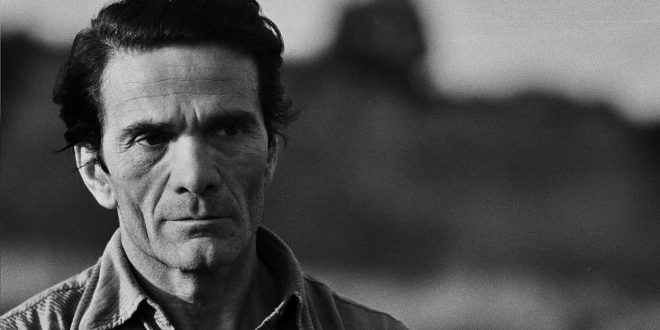

di Trifone Gargano

C’è, dunque, un Pasolini “prima” di Pasolini, sconosciuto ai più, che merita, invece, di essere raccontato e conosciuto. Il Pasolini dei primissimi anni Cinquanta, tanto per intenderci, che collocherei cronologicamente tra il mese di gennaio del 1950, allorquando, alle 5 del mattino del giorno 28, in compagnia di sua madre Susanna (Colussi), prese il primo treno per Roma, dalla stazione di Casarsa; e il mese di aprile del 1955, cioè, all’uscita, in prima edizione Garzanti, del romanzo Ragazzi di vita, che fece nascere il Pasolini che, poi, tutti avrebbero conosciuto (in poche settimane si esaurì la prima edizione del romanzo, e uscì la seconda, segno evidentissimo del successo di pubblico, e della ventata di novità che Pasolini portava nella letteratura italiana, pur in presenza di giudizi severissimi, da parte di molti critici letterari, di aspre polemiche, oltre che di accuse per oscenità, che portarono in Tribunale sia l’autore che l’editore; accuse dalle quali, comunque, verranno entrambi assolti, a Milano, con formula piena).

C’è, dunque, un Pasolini “prima” di Pasolini, sconosciuto ai più, che merita, invece, di essere raccontato e conosciuto. Il Pasolini dei primissimi anni Cinquanta, tanto per intenderci, che collocherei cronologicamente tra il mese di gennaio del 1950, allorquando, alle 5 del mattino del giorno 28, in compagnia di sua madre Susanna (Colussi), prese il primo treno per Roma, dalla stazione di Casarsa; e il mese di aprile del 1955, cioè, all’uscita, in prima edizione Garzanti, del romanzo Ragazzi di vita, che fece nascere il Pasolini che, poi, tutti avrebbero conosciuto (in poche settimane si esaurì la prima edizione del romanzo, e uscì la seconda, segno evidentissimo del successo di pubblico, e della ventata di novità che Pasolini portava nella letteratura italiana, pur in presenza di giudizi severissimi, da parte di molti critici letterari, di aspre polemiche, oltre che di accuse per oscenità, che portarono in Tribunale sia l’autore che l’editore; accuse dalle quali, comunque, verranno entrambi assolti, a Milano, con formula piena).

Uno spezzone di questo Pasolini “prima” di Pasolini lo hanno raccontato, in tempi differenti, e da prospettive storico-critiche distinte, con focus sulla Puglia e su Taranto, Vito Santoro, per l’anno 1951 (e, anche, per il 1959), su «la Repubblica» (edizione Bari Cultura, del 24.02.2022), e Aldo Perrone, per gli anni 1951 e 1952, sia con interventi giornalistici, sia, soprattutto, con un bel libro sulla storia del premio Taranto: Storia del Premio Taranto, Edizioni del Gruppo Taranto, 1992. È mio desiderio, quindi, far luce su alcuni aspetti della produzione letteraria pasoliniana, relativa agli anni 1950-1952, fertilissimi e preziosi, ancorché miserrimi, caratterizzati da racconti, abbozzi di racconti, ri-scritture, articoli e reportage giornalistici, progetti e stesure di progetti per futuri romanzi. Dunque, un magma effervescente di parole, di progetti, di appunti, di note, di lettere, di viaggi, di articoli, che connoterà sempre la vulcanica attività scrittoria di Pasolini, ma anche le sue letture onnivore, le sue interviste, le sue uscite pubbliche, e le sue intuizioni in ambito sociale, politico, letterario, artistico, cinematografico (tutte, e sempre, scandalosamente eretiche e corsare).

Filippo La Porta, già autore di un profilo biografico e intellettuale di Pier Paolo Pasolini (edito da il Mulino, Pasolini, 2021), ha chiarito, in un recente intervento che

«nell’opera di Pasolini tutto si presenta in forma incompiuta e instabile. Non per l’adesione a una ideologia letteraria (meno che mai “avanguardistica”), ma perché tale instabilità coincide per lui con la forma stessa della vita. Appunti, bozze, scalette “cantieri”. Tutto si offre come “saggio” (nel senso di assaggio)»

[F. La Porta, Il narratore di se stesso, in le Repubblica, Robinson, numero speciale del 26.02.2022, n. 273, p. 29]

Travolto da uno scandalo (costruito ad arte negli ambienti curiali e democristiani friulani), come Pasolini stesso racconterà in alcune sue lettere del 1949 (oggi, in Nico Naldini, Pier Paolo Pasolini. Vita attraverso le lettere, Einaudi, Torino 1994; e anche in Pasolini, una vita, sempre di Nico Naldini, e sempre da Einaudi, Torino 1989), sospeso dall’insegnamento, presso la scuola media di Valvasone (in provincia di Pordenone), espulso dal PCI, con la scure di un processo da affrontare per oscenità e corruzione di minori (dal quale sarebbe stato assolto nel 1952), la mattina del 28 gennaio 1950, con sua madre, Pier Paolo scappa da Casarsa, non reggendo più nemmeno il rapporto familiare con il padre, come confessa in una lettera indirizzata all’amica Silvana Mauri:

«Mio padre, preso da una delle sue solite crisi, di malvagità o di pazzia, ormai non lo so, ci ha per l’ennesima volta minacciati di lasciarci e ha preso accordi per vendere tutti i mobili. Tu non sai a cosa è ridotta mia madre. Io non posso più sopportare di vederla soffrire in questo modo disumano e indicibile. Ho deciso di portarla domani stesso a Roma […]»

[N. Naldini, Pasolini, una vita, cit, p. 141]

A Roma, inizialmente ospitati da un parente, dopo alcune settimane, la madre di Pasolini troverà lavoro come governante presso una famiglia. Pier Paolo, quindi, si sistemerà in una stanzetta in piazza Costaguti, a pochi passi dalla casa dove sua madre presta servizio, per incontrarla tutte le sere, e per condividere con lei (almeno) il pomeriggio della domenica. La piazza, e la stanza in affitto dove ha preso alloggio Pasolini, sono nel ghetto ebreo, ed è, quindi, da lì, dal Tevere, che comincerà la sua vita romana, la sua totale immersione nelle borgate (Primavalle, Pietralata, Tiburtino…). La città gli appare «divina» (la «città di Dio»), con tutte le sue contraddizioni, e con tutte le sue miserie, com’egli stesso scriverà ai corrispondenti di quegli anni. Gira di giorno per le borgate, e vive la città di notte, con Sandro Penna, o con Carlo Emilio Gadda, con Sergio Citti, conosciuto in borgata, imbianchino precario (con qualche problema con la giustizia), e che gli farà da interprete e intermediario con quel magma linguistico e umano, nel quale Pier Paolo sente di doversi calare:

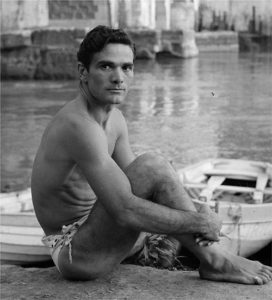

«Sto diventando romano, non so più spiccicare una parola in veneto o in friulano e dico Li mortacci tua. Faccio il bagno nel Tevere […]»

[op. cit., p. 145]

In quei primi anni romani, alla disperata ricerca d’una sistemazione, quella che fosse, per tirare a campare (e per aiutare sua madre), si iscrive al sindacato delle comparse di Cinecittà, avvia piccole collaborazioni con quotidiani e riviste, per reportage di carattere; scrive racconti e poesie, che invia ai premi letterari, nella speranza di raggranellare un po’ di soldi. In una lettera a Silvana Mauri, del 6 marzo 1950, così scrive della madre:

«Ha trovato lavoro presso una famigliola (marito e moglie con un bambinello di due anni): e con un eroismo e una semplicità che non ti so dire, ha accettato la sua nuova vita […].

Quanto al resto: non trovo lavoro, neanche una miserabile lezione privata.

O non so chiedere, o coloro a cui mi rivolgo non hanno voglia di occuparsene. Ho delle vaghe offerte di collaborazioni a giornali. Insomma l’oppressione continua, e non so quando mai rientrerò nella vita che si vive normalmente»

[N. Naldini, Pier Paolo Pasolini. Vita attraverso le lettere, cit., p. 139]

Nel luglio del 1951, il padre li raggiunge a Roma, per sistemarsi con loro. Di qui, la necessità di trovare un alloggio più grande e dignitoso, ancorché modesto, nel quale riunire la famiglia. Si sposteranno, quindi, a Ponte Mammolo, periferia piuttosto miserevole, oltre il carcere di Rebibbia, con il fiume Aniene che scorre lì vicino, e che Pasolini prenderà a frequentare, arrivandoci in bicicletta, o a piedi. Proprio lungo le sponde dell’Aniene (detto anche Teverone), affluente del Tevere, conoscerà Sergio Citti, per i borgatari «er Mozzone». Citti è il suo dizionario vivente per le parlate malandrine e per i gerghi dei regazzi che vivono nelle borgate, e che lui frequenta. Si è dunque chiusa, direi definitivamente, la prima fase della vita di Pasolini, quella legata a Casarsa, e alla poesia dialettale friulana, e ai tanti progetti editoriali (non abbandonati del tutto, ma portati avanti, negli anni successivi, piuttosto stancamente). Vicini di casa, a Ponte Mammolo, saranno i Bertolucci, con i quali Pasolini stringerà amicizia. Grazie ad Attilio Bertolucci, Pasolini otterrà un incarico importante dalla casa editrice Guanda, per la realizzazione di un’antologia sulla poesia dialettale del Novecento, il suo primo contratto editoriale, e, successivamente, anche di un’antologia sulla poesia popolare italiana. L’amicizia con Bernardo, figlio di Attilio, invece, avverrà sotto il segno dei primi, rispettivi, passi nella cinematografia, e durerà per sempre (fino alla mitica partitella del marzo 1975, con le due squadre, rispettivamente, del cast di Novecento, e del cast di Salò e le 120 giornate di Sodoma, che si affronteranno su un campo da calcio di Parma).

In questi primi mesi romani, tra il 1950 e il 1952, nasce e comincia a prender vita, in forma di abbozzi, di scalette, di schede, di racconti, di “cartoni”, di appunti di ambienti e di personaggi, di frammenti e di bozzetti, il cantiere che porterà, qualche anno dopo, a Ragazzi di vita (come ho già scritto, pubblicato nel 1955 da Garzanti). Nel giugno del 1951, su «Paragone», rivista diretta da Roberto Longhi (storico e critico d’arte, del quale Pasolini aveva seguito, a Bologna, le lezioni, durante l’anno accademico 1941-’42, del suo corso accademico, che gli avevano aperto una nuova prospettiva didattica e scientifica, per l’approccio allo studio dell’arte, e del figurativo, in generale) e da Anna Banti (pseudonimo di Lucia Lopresti, scrittrice e critica d’arte, moglie di Roberto Longhi), esce il racconto Il ferrobedò (futuro primo capitolo del romanzo, ovviamente, dopo ritocchi, ripensamenti e ri-scritture di vario genere, com’era tipico della scrittura effervescente di Pasolini, mai definitiva, mai chiusa). Il titolo del racconto è una storpiatura romanesca del nome della società «Ferro Beton», una fabbrica della borgata Donna Olimpia. Nell’orizzonte della scrittura effervescente e fulminante di Pasolini, come ho già sottolineato, sempre aperta a cambiamenti, ri-scritture, correzioni, rivolgimenti e capovolgimenti, al multi-linguismo (e al multi-stilismo), per dirla con Gianfranco Contini, filologo, critico e strenuo estimatore (e sostenitore) di Pier Paolo Pasolini, sin dalle prime prove friulane, Il ferrobedò è da vedere come il primo «frammento narrativo» del romanzo (o, meglio, tra i suoi primi frammenti narrativi, per quel cantiere rivoluzionario che fu Ragazzi di vita). Non voglio avventurarmi, in questa sede, nell’analisi delle idee (e della prassi) sulla mimesi del linguaggio che Pasolini praticò, sin dagli anni friulani, e, specie, con i testi dei primi anni Cinquanta (pongo questo limite temporale, dei primissimi anni Cinquanta, solo perché il mio interesse di studio si concentra su di essi, ma questa mimesi linguistica sarà sempre presente nella scrittura pasoliniana, e lo era già stata nelle prove poetiche e narrative degli anni friulani, con particolare attenzione alla espressività dialettale), e che, poi, teorizzò (in tantissimi saggi e interventi su riviste e in pubbliche manifestazioni, o interviste), a partire dai primi anni Sessanta, sulle quali tanto è stato scritto (e di gran pregio), limitandomi a rinviare il mio lettore a quella ricchissima (e pregevolissima) bibliografia critica pasoliniana. No. Ma desidero, però, almeno, sottolineare un passaggio del suo pensiero mimetico, plurilinguista e inclusivo, sulla scorta del “maestro” (e teorizzatore) del plurilinguismo dantesco (in opposizione al monolinguismo e al monostilismo di Francesco Petrarca), e cioè Gianfranco Contini, scrivendo, già nel 1954, queste riflessioni sul pastiche gaddiano:

«[…] giunti alle soglie della nostra epoca, la grande costante petrarchesca [appare] incrinata ed esausta: come il mondo sociale e politico in cui aveva potuto esistere. Mentre l’altra corrente, la dantesca, appare potenzialmente vivificata e possibilitata a nuovi sviluppi. Mentre il petrarchismo linguistico si perpetuava nelle scuole, nelle accademie, privilegio delle classi conservatrici e dominanti, il dantismo linguistico, lussureggiava nella vita letteraria militante, s’imbeveva di risorgimento, di liberalismo, di socialismo […]»

[P.P. Pasolini, Gadda, in Passione e ideologia, Garzanti, Milano 1994, p. 345]

In questo intervento che è del 1954, e che si riferisce alle Novelle dal Ducato in fiamme di Carlo Emilio Gadda, lo scrittore-ingegnere apparteneva interamente al nostro Novecento, ma, al tempo stesso, ne era estraneo. Pasolini coglieva, così, l’occasione per tracciare, in poche righe fulminanti (e corsare), una contro-storia della lingua e della letteratura italiana, non petrarchista e non bembiana, incardinando il pastiche di Gadda nella nostra più antica tradizione linguistica e letteraria:

«E dire che la letteratura italiana (non fiorentina) era cominciata proprio sotto il segno del pastiche. Il pastiche gaddiano, proprio: letterario di origine, com’è in Gadda, non metafisico (quello del gran modulo realistico ch’è la Divina Commedia). Dai rimatori italo-provenzali, franco-veneti, siciliani, al Trecento realistico, al Quattrocento macaronico, al Cinquecento sensuale ecc. fino al Romanticismo, compresi i poemetti scientifici»

[ibidem]

Scandaloso ed eretico, Pasolini, anche in questa sua ricostruzione della tradizione linguistico-letteraria italiana, partendo dalle Origini, dal Duecento, dai rimatori italo-provenzali, fino ad arrivare al presente (cioè, al suo presente, al pastiche di Gadda, e, quindi, comprendendo, in questa linea storico-critica, anche sé stesso, e i suoi racconti e romanzi, le sue poesie, e le sue sceneggiature), per far notare, nel solco già indicato a livello scientifico da Gianfranco Contini (e da altri), che esiste una linea non fiorentina, non petrarchista, non bembiana, non manzoniana, della nostra tradizione letteraria, che ha nel gran «realismo» plurilinguista di Dante (e della Divina Commedia) il suo modello più alto. Mi permetto, qui, di far cenno soltanto a don Giuseppe De Luca (1898-1962), fine intellettuale romano (ma di origini lucane), erudito, filologo e storico della lingua e della letteratura italiana, che, già un decennio prima, rispetto a questo scritto di Pasolini, nelle sue Prose di cattolici italiani d’ogni secolo, raccolte e commentate in collaborazione con Giovanni Papini, edite nel 1941 per i tipi S.E.I., in parallelo, rispetto alla prospettiva che definirei laica di Pasolini (in senso proprio, etimologico del termine, in quanto, cioè, chierico laico), aveva tracciato analoga linea non fiorentina (non petrarchista e non manzoniana) della tradizione linguistico-letteraria italiana (scandalizzando non poco, e non pochi, ed ergendosi come interlocutore critico anche al cospetto di Benedetto Croce), partendo anch’egli dal realismo, ma dal realismo dei testi religiosi e devozionali del Duecento, sorti e fioriti all’ombra dei campanili, dalle prose di Caterina da Siena, fino a tutto l’Ottocento (non manzoniano). Una linea, dunque, nazionale-popolare, tanto per intenderci (ricorrendo a una formula giobertiana e gramsciana), della nostra storia linguistico-letteraria, che vedeva (e che vede), evidentemente, in Pier Paolo Pasolini e in don Giuseppe De Luca due dialoganti, due poli di uno stesso discorso sulla identità italiana.

Nell’estate di quel 1951, Pasolini, per un modestissimo compenso, accettò di realizzare un reportage giornalistico lungo le coste del Meridione d’Italia, da Caserta, giù giù, in un viaggio costa costa, che lo avrebbe condotto fino a Bari, dal Tirreno all’Adriatico. Il racconto pugliese di questo viaggio comparve, firmato con lo pseudonimo di Paolo Amari, su «Il Quotidiano», il 18 marzo del 1951, per l’articolo I nitidi trulli di Alberobello; e su «Il Popolo di Roma», l’8 agosto 1951, per l’articolo Le due Bari. Successivamente, raccolti, con e come tanti altri inediti pasoliniani, in pubblicazioni postume. Anche in questa circostanza, Pasolini non si limitò a scrivere articoli in forma di reportage, ma prese appunti (anche solo visivi), annotò ambientazioni, redasse schede, scivolò nel racconto, e progettò libri, che poi non realizzò (o, che, semplicemente, abbozzò), come Le Puglie per il viaggiatore incantato, o come La lunga strada di sabbia, ambiziosi e articolati (rimasti, però, in forma di frammenti narrativi, più o meno lunghi, e più o meno sistematici). Si lascerà incantare da Massafra, per la gravina e per il centro storico medievale (se ne sarebbe ricordato anni dopo, quando, cioè, sarebbe tornato, tra Puglia e Basilicata, a girare Il vangelo secondo Matteo, allestendo proprio a Massafra un set cinematografico), ma anche da Ostuni e da Otranto («le città del silenzio del Sud»), da Monte sant’Angelo, tanto per fare dei nomi, prefigurando quasi, direi, in nuce, l’itinerario delle cattedrali romaniche pugliesi, e dei loro splendidi rosoni, incantevoli ricami litici:

«Bari, il modello marino di tutte le città, poi, fino al Gargano: con la cattedrale, di suprema bellezza, sul mare, e, sotto, i neri, biondi malandrini nudi tra gli scogli. Nella memoria, cattedrali e poveri ragazzi nudi, confuse città pericolanti e informi come accampamenti, folle sotto i palchi delle luminarie e i podii traforati delle bande, sono un solo, sordo frastuoni»

[P.P. Pasolini, La lunga strada di sabbia, 1959, ora in Romanzi e Racconti, vol. I, 1946-1961, a c. di W. Siti e S. De Laude, A. Mondadori, Milano 1998, p. 1514]

La Puglia fu set privilegiato, nel 1964, per il Vangelo: nel cortile del castello di Gioia del Colle (Ba) fu girata la scena della danza di Salomè; a Santeramo in colle (Ba) furono girate, rispettivamente, la scena dell’annunciazione, quella del discorso delle beatitudini, e la scena dell’avvicinamento a Gerusalemme; Castel del Monte (Bat), invece, fu set per il Tempio di Gerusalemme, per la scena della cacciata dei mercanti; la gravina di Ginosa (Ta) e il borgo antico di Massafra (Ta) furono utilizzati per le scene della via crucis.

Di Alberobello scriveva, in quel suo articolo del 1951, che la cittadina fosse da intendere, molto probabilmente, come

«il capolavoro delle Puglie […]. Non c’è manuale turistico che lo ignori, né libro di geografia per scuole medie che non porti la fotografia dei suoi trulli»

Pasolini aveva già fatto esperienza d’insegnamento presso la scuola media di Valvasone (in provincia di Pordenone), e quindi conosceva bene i libri di testo di geografia per le scuole medie (nel dicembre di quel 1951, inoltre, avrebbe ripreso a insegnare, a Ciampino, alle porte di Roma, in una scuola media parificata, dove sarebbe rimasto per tre anni scolastici interi, lasciando l’incarico nel mese di dicembre del 1954, e dedicarsi, finalmente, alla più redditizia attività di sceneggiatore cinematografico, a tempo pieno, come aveva già cominciato a fare, collaborando con Mario Soldati). Giunto a Bari, nell’estate del 1951, Pasolini restò affascinato dal bianco della città vecchia, dal lungomare, dal carattere dei baresi («gente seria, sicura e salubre»):

«Kafka, ci vuole Kafka. Scendere dal rapido, non potere entrare in città né avanzare di un passo fuori dal viale della stazione, può accadere solo al personaggio di un’avventura kafkiana. Non potevo risolvermi ad andarmene da lì […].

Così […] scelsi una strada, una delle tante, piena di scritte luminose e mi incamminai […]. Naturalmente non scoprii nulla: nessuna avventura, al povero viaggiatore incantato, che pervenne al Corso chiamato «Càvur» in mezzo alla più desolante indifferenza: in quella Bari appena creata e già tanto adulta […].

… Che freschezza la mattina a Bari! Alzato il sipario del buio, la città compare in tutta la sua felicità adriatica. Senti il mare, il mare, in fondo agli incroci perpendicolari delle strade di questa Torino adolescente: un mare generoso, un dono, non sai se di bellezza o di ricchezza. Davanti al lungomare (splendido), sotto l’orizzonte purissimo, una folla di piccole barche piene di ragazzi (i ragazzi baresi alti e biondi, coi calzoni ostinatamente corti sulla coscia rotonda, la pelle intensa, solidi), si lascia dondolare nel tepore della maretta»

[P.P. Pasolini, Le due Bari, 1951, ora in Romanzi e Racconti, cit., pp. 1422-23]

Posto a sé si ritagliò Taranto, la città e il mare, nelle predilezioni pasoliniane per la Puglia, sia in questa circostanza, nel 1951, sia anni dopo (nel 1959, tornando in Puglia, come tappa del suo viaggio sulla lunga strada di sabbia, a bordo d’una Fiat Millecento). Ma alla città di Taranto, Pasolini è legato da altri lacci, per aver preso parte, cioè, nel 1951, con il racconto Terracina, che è un testo del 1950, al prestigioso «Premio Taranto», che si celebrò per (soli) quattro anni, tra il 1949 e il 1952, sotto la direzione di Giuseppe Ungaretti, per volontà di un intellettuale tarantino, Antonio Rizzo, direttore del settimanale «La Voce del Popolo», e degli amici del «Circolo Cultura», dal quale, successivamente, sarebbe sorta l’associazione «Gruppo Premio Taranto», e che, ancora oggi, a distanza di ben settant’anni tondi tondi (1952-2022), di mano in mano, con il fermo coordinamento di Aldo Perrone, continua a mantenerne vivo il ricordo, e a rinnovarne lo spirito, con attività di promozione culturale di alto profilo, e con periodiche pubblicazioni. Nel 1951, Pasolini, semi-sconosciuto, con il racconto Terracina, ottenne una menzione (sostanzialmente, un secondo posto, piazzandosi dopo Carlo Emilio Gadda e Giovanni Artieri, ai quali fu assegnato, ex-aequo, il primo premio). E vi partecipò pure l’anno successivo, nel 1952, per la quarta (e ultima) edizione del premio Taranto, con il racconto Operetta marina, non ottenendo nulla nemmeno questa seconda volta. Nelle quattro edizioni del «Premio Taranto», incredibilmente interrotto, per (mala)volontà politica (locale e nazionale), nonostante il successo e la rilevanza qualitativa acquisita, giunsero a Taranto (o inviarono i loro racconti) scrittori destinati a segnare con le loro future opere il panorama della letteratura italiana del Novecento, quasi tutti giovanissimi, ovvero, non ancora noti (come, appunto, fu per Pasolini), con racconti inediti, a tema marino (e questa fu una singolarità di quel «Premio Taranto», nell’intero scenario della patrie lettere, quasi unicamente occupato dalla letteratura neo-realista). Raffaello Brignetti, Gaetano Arcangeli, Teresa Carpinteri, Carlo Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini, Sandro Penna, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, solo per citare alcuni nomi. Raffaello Brignetti (1921-1978), giornalista e scrittore, fu, forse, il più grande scrittore italiano di mare, vincitore, nel 1971, del Premio Strega, con il romanzo La spiaggia d’oro. Nel 1967, aveva vinto il Premio Viareggio, ancora con un libro di mare, Il gabbiano azzurro, edito da Einaudi (ri-elaborazione del racconto Il grande mare, con il quale aveva vinto a Taranto, nel 1949). Del resto, già nel 1947, per la sua tesi di laurea in Letteratura italiana, con relatore Giuseppe Ungaretti, Brignetti aveva scelto di studiare proprio la letteratura di mare, analizzando l’opera di scrittori italiani e stranieri. L’altro suo racconto, inviato al «Premio Taranto», fu Altri equipaggi, con il quale vinse l’edizione del 1952. I racconti del «Premio Taranto», oltre un migliaio, in quattro anni, di fatto, inaugurarono, nell’Italia dell’immediato dopoguerra, l’indirizzo tematico della letteratura di mare, portando, come ho già scritto, le nostre patrie lettere oltre i confini del neo-realismo. Rinvio il lettore, per una narrazione puntuale (e appassionata) della storia del «Premio Taranto», che ebbe anche una pregevolissima sezione di pittura e scultura, al libro curato da Aldo Perrone.

Terracina, scritto nel 1950, fu inviato per l’edizione del 1951 del premio Taranto, con molti rimaneggiamenti al testo (con tagli e inserimenti, com’era tipico nello stile pasoliniano, di ritoccare e rivedere continuamente cioè i suoi testi), rispetto alla stesura del 1950, che oggi si può leggere alle pp. 775-797, dei Romanzi e Racconti, a c. di W. Siti e S. Laude, cit., vol. I. Il racconto, a Taranto fruttò a Pasolini una menzione (come ho già scritto, quell’anno vinse Carlo Emilio Gadda, con il racconto Prima divisione nella notte, non senza qualche strascico polemico, per via dell’ex aequo con il racconto Giobbe di Giovanni Artieri). Testo in forma di magmatico «frammento narrativo», dunque, sia rispetto al romanzo Ragazzi di vita, nel quale, questo racconto, ri-pensato, ri-scritto, ri-visto e ri-modulato, sarebbe entrato; sia, pure, rispetto a sé stesso, alla precedente stesura del racconto Terracina, del 1950, evidentemente, profondamente ri-scritto, per l’invio al premio Taranto. Nella redazione 1951, Terracina b, tanto per intenderci, i personaggi principali sono due regazzi di vita, Luciano (Lucià) e Marcello (Marcè), che si arrangiano con furtarelli (due biciclette, qualche soldo), che scroccano da mangiare, e che sono freneticamente in movimento, tra Roma, le borgate, e il mare (Terracina, Ostia…). L’espressione «ragazzo di vita», come poi sarà nel romanzo, sta per «ragazzo di malavita». In Ragazzi di vita, Marcè morirà per il crollo dell’edificio scolastico fatiscente presso il quale trovavano ricovero, insieme con altri, e dove morirà pure, sempre a seguito di quel crollo, la madre di Riccetto, il protagonista principale del romanzo (non più Lucià). La redazione Terracina b, o redazione Taranto, del 1951, del racconto di Pasolini, la si può leggere nell’antologia curata da Aldo Perrone, nel 1992, I più bei racconti di mare italiani, Edizioni del Gruppo Taranto, vol. III, pp. 70-83. Da questa redazione tarantina del racconto Terracina, cito l’incipit (non presente nella redazione del 1950):

«Nella spiaggia c’era più movimento, ma il mare era sempre immobile, morto.

Si vedevano delle vele arancione al largo, e molti mosconi bianchissimi che si incrociavano vicino alla spiaggia. Lucià avrebbe avuto fantasia di prendersi un moscone, e andar al largo: però era solo, e non era buono a remare […].

Lucià stava a meditare su quella bellezza: quando arrivò sotto il molo un ragazzino con un moscone.

“A maschio – gridò – me ce porti?”.

“Daje” fece l’altro.

Lucià si gettò a caposotto e andò a toccare con le mani la sabbia; poi risalì alla superficie e si attaccò alle code del moscone.

“Andiamo al largo” disse al maschio.

Il maschio si diede subito da fare, ma aveva i braccini ancora teneri e i remi sbattevano a vuoto sull’acqua senza spuma. “Famme provà” disse allora Luciano. Il ragazzino cambiò di sedile, e Luciano provò a remare. “Mica è difficile” disse. “Mamma non vuole che m’ allontani troppo” disse il ragazzino. “E che d’ è – fece Luciano – andiamo a cento metri”.

Dietro il molo si allungava la spiaggia, un arco che pareva senza fine da una parte e dall’altra dell’orizzonte, battuto dal sole che lo scolpiva nell’aria coi suoi colori violenti» [pp. 70-1]

Nel 1952, Pasolini inviò a Taranto, per la quarta (e ultima) edizione del Premio, il racconto Operetta marina. Un testo molto diverso dal precedente, intriso, questo, di nostalgia, e, come la critica ha rilevato subito, piuttosto proustiano, nella sua impostazione, e nel tono complessivo. Il manoscritto di questo racconto reca l’annotazione d’autore Per un romanzo del mare, ambizioso progetto per il quale Pasolini andò accumulando testi e schede, appunti e prove, ma che, in forma di stesura definitiva non vidi mai la luce. Il racconto, a Taranto, non prese alcun riconoscimento, e Pasolini lo pubblicò, successivamente, in rivista, nel 1953, con il titolo Primavera sul Po, e il fiume, agli occhi di un bambino (Pasolini visse a Cremona per tre anni della sua infanzia, intorno agli undici anni) pareva un mare («quel finto mare», si legge nel racconto). Ma per un ragazzino di ginnasio, qual era, appunto, Pasolini nel 1932, il mare è, soprattutto, quello delle letture scolastiche, il mare di Omero e dell’Odissea:

«i colori delle onde, degli scogli, delle lingue di sabbia o dei lontani e diffusi promontori, che si disegnavano, appena abbozzati con un segno, dietro le figurette degli Dei marini, dietro Teti o Poseidone o le Nereidi […], sul biancore della piccola edizione dell’Odissea, nell’Appendice o Dizionarietto mitologico, si riflettevano immoti e abbaglianti da una prospettiva che toglieva il respiro, da un puro vuoto greco…»

[P.P. Pasolini, Operetta marina, 1951, ora in Romanzi e Racconti, cit., p. 387]

Recupero memoriale, che tenta il Pasolini adulto:

«Quei frammenti di tempo, secchi, leggeri come schegge, galleggianti nell’ombra del tempo famigliare, si urtano tenuemente tra loro, dando vita a vecchie immagini dove più genuina si era rappresa la coscienza».

[ivi, p. 407]

Per quel ragazzino, il mare, dopo quello «finto» del Po, era quello di Salgari:

«Dove si trovava Mompracem? lungo le coste della Birmania, all’altezza della Malacca o nelle zone di blu intensissimo, morto, dove l’Asia cominciava a farsi Australia? […]

Solo un italiano, un povero italiano, come Salgari, poteva scrivere libri simili […]. Perciò leggevo controvoglia Verne e odiavo Conrad. Il mare era puro, tinto di un unico colore geografico e sempre perfettamente funzionale, bastando alla sua dilatazione poetica il suo solo essere semanticamente presente soltanto nel mio Salgari; non solcato da navi a vapore, ma da tre-alberi, golette, brigantini, giunche e vascelli, era veramente il regno dell’arbitrio interiore»

[ivi, pp. 413-15]

Per annotare, con estrema lucidità e giustezza di parola (di adulto), cosa fosse stato il mare, per lui, bambino:

«Nel mare io mi rifugiavo, come in una non vita, un mio segreto benessere; mi lasciavo assorbire dal suo colore inanimato, che nasceva e moriva come me, come in una estensione esterna creata “dentro”, un esilio sconfinato, azzurro, ai cui margini come rifiuti restavano i rimorsi; era come se fin da quei lontani anni avessi imparato l’innocente gioco, accettare, dall’esterno, il male, col più violento, il più conscio e il più breve dolore, ma senza dargli uno svolgimento, quasi assorbendolo tutto nel puro presente. Non avevo visto ancora, coi miei occhi, il mare, a Sacile, e non lo avrei neanche visto per tutto il periodo cremonese, ma ne avevo una immagine sfolgorante»

[ivi, p. 418]